こんにちは、アーチビブログです。

今回は、バイクのバッテリー充電に重宝しているバッテリーチャージャーを紹介します。

Sponsored Link

目次

1.バイクのバッテリーチャージにお薦めのオプティメート4

<特徴の紹介>

① 初期診断機能

バッテリーに接続すると、現状のバッテリーの状態を5段階で診断し、表示します。

② 回復充電

16V、22Vの強力サルフェーション溶解機能搭載。

バッテリーにサルフェーションがあると判断した場合、電流を0.2A(最大)に制限し、電圧を16Vにてサルフェーションを溶解します。

バッテリーに極度のサルフェーションがあると判断した場合、電圧を最大22V、電流を極少量(安全値)に制限してターボ回復充電を行います。

③ パルスによる均一充電(新機能)

バッテリーの各セルの充電状態を均一にする為、回復充電終了時と通常充電終了時にパルスによる均一充電を行います。

均一充電を行うことで、バッテリーの充電状態をより100%に近づけます。

④ メンテナンスと診断

通常充電終了後、メンテナンスモードに移行します。1時間の内、30分間は電流を止め、バッテリーの電圧保持力を診断します。

次の30分間でバッテリー電圧が13.6Vになるように減った分だけ充電します。

この作業はオプティメートをバッテリーに接続している間、ずっと続けますので、サルフェーション抑制効果もあります。

⑤BMW/CAN-BUSシステム対応

CAN-BUS(キャンバス)システム搭載のBMW車両に対応。

CAN-BUSプログラムに切り替え、シガーソケットを利用して車両に接続が可能です。

CAN-BUSプログラムの場合、回復充電は16Vのみ作動します。

⑥ 逆接防止機能

バッテリーの+、-に対し充電器を逆に接続しても本体は作動しません。

⑦ 防水・防塵

IP54 規格取得。

生活防水。

(完全防水ではありません。)

以上が、最新版の特徴ですが、

私のオプティメートは古いから⑤番の機能は付いてないです。

③番も新機能と謳ってるので付いてないかも?

でもね。古いタイプでも十分活躍しております。

<広告>

2.実際の使用状況

① Ninja1000の場合

接続に「ワニ口クリップ」を使います。

シートを外せばバッテリーが見えるので、付属品のワニ口クリップをオプティメートに接続し、ワニ口クリップの赤側をバッテリーの(+)、黒側を(-)に接続します。

順番は赤 ⇨ 黒です。

その後、家庭用100V電源にコンセントを差し込んで充電開始です。

充電が終了したら、コンセントを抜き ⇨ 黒側のクリップを外し ⇨ 赤側のクリップを外して完了です。

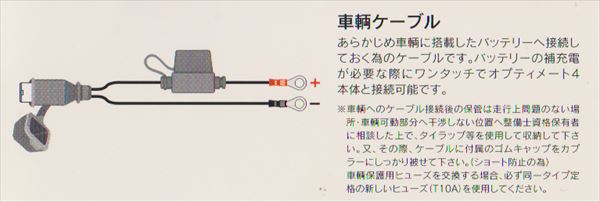

② トリシティの場合

接続に「車輛ケーブル」を使います。

トリシティはバッテリーがカウル内に隠れているので、矢印①のように、前もって車両ケーブルをバッテリーに接続しておき、オプティメートへつなぐカプラーにはゴムキャップを被せて収納しておきます。

充電が必要な時は、矢印②のように、ゴムキャップを外し、オプティメートのカプラーと接続し、家庭用100V電源にコンセントを差し込んで充電開始です。

充電終了時は、コンセントを抜き ⇨ カプラーを抜き ⇨ ゴムキャップを被せて終了です。

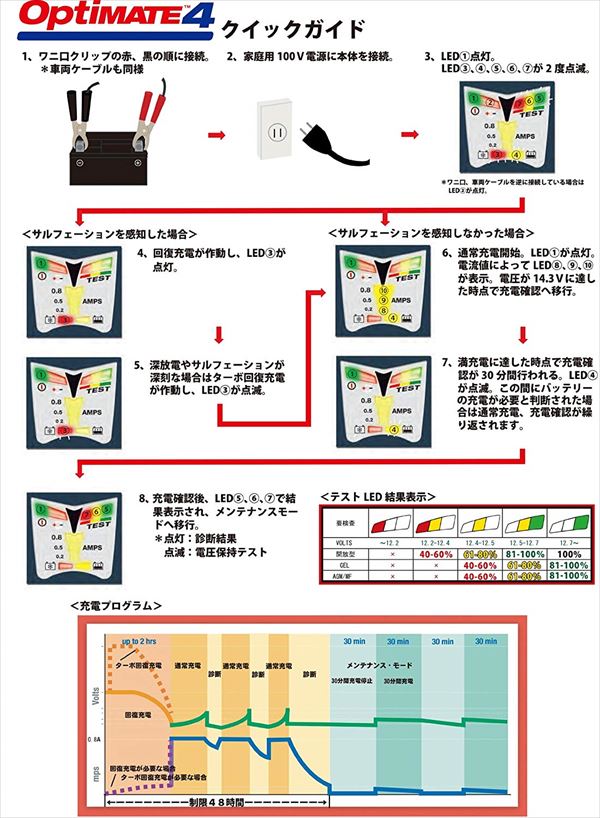

3.クイックガイド

下図の流れになります。

本体右上、緑色のLEDが点灯したら満充電です。

4.感想

バイク用のバッテリーチャージャーとして購入し満足して使っておりましたが、以前、クルマの充電に使ったところ、満充電までに24時間以上かかったので、クルマ用には別のバッテリーチャージャー(CTEK)を使っております。

新型の「オプティーメート4 Dual 」は、2輪4輪OK!という謳い文句が追加されたので、私のモノより高性能です。

CTEKより安価設定なので、更にお薦めバッテリーチャージャーかもしれません。

私の場合は、古いタイプなのでバイク専用品として使用し、十分満足しております。

冬季は完全に乗らない等、クルマ以上にバッテリー管理が欠かせないバイクのメンテナンスには必需品だと思います。

<広告>

5.四輪にも使いたい場合はオプティメート6

オプティメート4で四輪のバッテリーをチャージしてみたのですが、Ah(アンペアアワー=電流×時間)の数値が足りなくて満充電にならないか、非常に長い時間が必要でした。

(オプティメート4は50Ah以上のバッテリーに対応していないため、最近のアイドリングストップ搭載車には不向きなんですね。)

四輪にも使いたい場合、私的には、二輪と四輪の切り替えボタンがある「CTEK(シーテック)」がおすすめなのですが、「オプティメート6」という選択肢もあります。

<広告>

四輪&二輪兼用の【CTEK】(シーテック)の紹介もしております。

下の画像をクリックすると開きます。

よろしければ覗いていただければ嬉しいです。

「オプティメート」と「シーテック」。

どちらも素晴らしい充電器で非常にお勧めです。

それではまたっ♪

それではまたっ♪

Sponsored Link